これから、その住まいスタジオのお話をさせていただきます。

このスタシオでは、冬の断熱性能を体感できる3つの部屋があります。

3つの部屋のシチュエーションは次の通りです。

≪1月の朝6時ごろ、その時の東京の外気温は、0℃で、朝起きた居住者がリビングに20℃の設定でエアコンをつけた≫

3つのお部屋

●昭和の家

●平成の家

●令和のの家

●昭和の家

まず1つ目の部屋は、1980年(昭和55年)の断熱基準で(日本で初めて制定された住宅の省エネルギー基準)で作られたものをいいます。

【昭和55年省エネ基準レベル UA値:1.43 C値:11.2】

室内に入った時はそれほど寒さは感じなかったが、スリッパを脱いで靴下で室内を歩くと、ヒンヤリとした感触が床から伝わってきました。

頭上に手をあげ、それからひざ下に下ろすと、明確に足元の空気が冷たいのです。

さらに窓際にあるダイニングテーブルテーブルに座ると、さらに足元が寒く感じます。

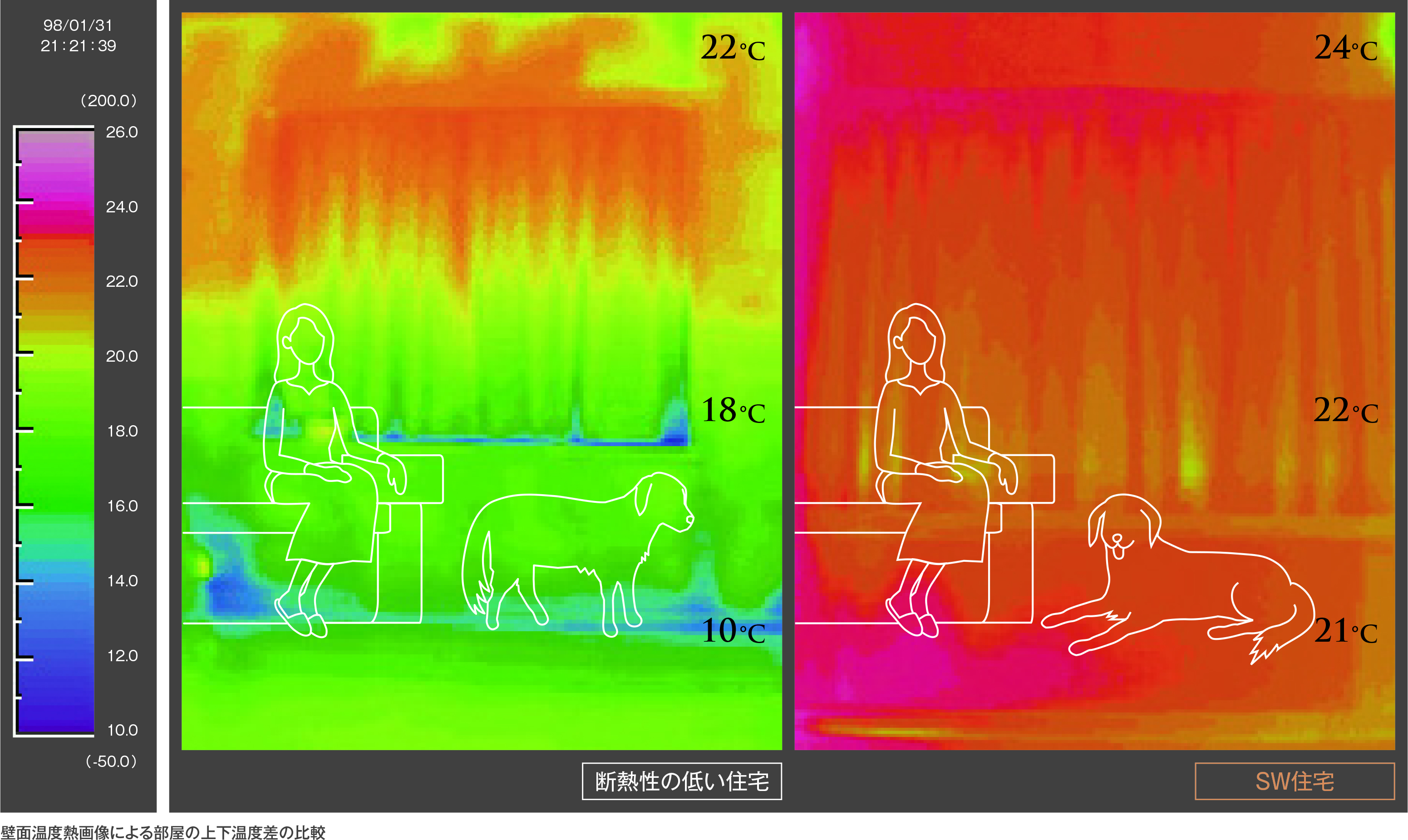

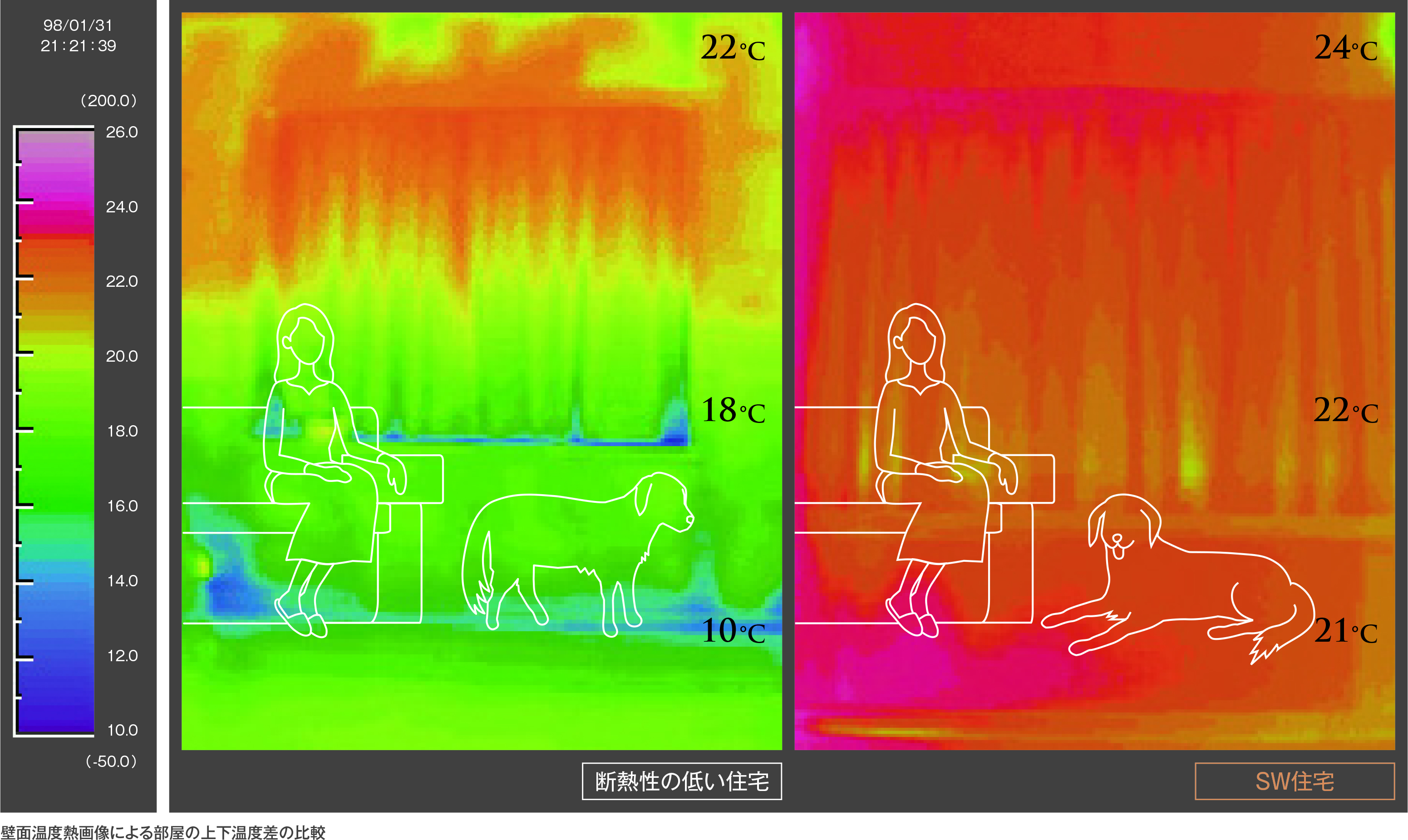

立っている分には、エアコンが空気を温めて攪拌しているのでまだいいのですが、テーブルの下の冷たい空気はなかなか温まりません。断熱性の低い家では、窓からの冷たい空気が部屋の内部に流れ込みやすいのです。これをコールドドラフト現象と言います。

実際、赤外線放射温度計で床の温度をはかると16℃で窓際の床は、9℃を示しています。同じ室内の床なのに7℃も温度差がありました。

続く違う部屋のエアコンがついていない部屋は、さらに温度が下がり、その先のトイレに入ると鳥肌が立ちました。

エアコン(暖房)がかかっている隣の部屋と比べると、被暖房室は、12℃も下がっていました。

このように室内の急激な温度低下により血圧の上昇などによりヒートショックなどの体調不良を起こす原因になるのです。

●平成の家

次に2つ目の部屋を体感しました。

ここは昭和の家に比べて断熱性の基準が強化された、2016年(平成28年)改正の住宅省エネルギー基準で作られています。

つまり「平成の家」です。

外気温は同じ0℃の設定ですが、昭和の家に比べて空気がまろやかに感じます。

床面の温度は18℃、窓際の床も13.8℃とお部屋の温度差が少なくなりました。

ただし換気口に手をかざすと冷たさを感じます。

考えてみれば換気のために空気が入ってきているのだから当然ですよね。

2003年(平成15年)住宅の気密性が高まったことによって、24時間換気が義務付けられて設置されたものだが、エネルギーの観点から考えるともったいないと思います。

また、暖房のついていないトイレに入ると、やはり寒く感じ、実際に部屋の温度差は9.4℃もありました。

●令和の家

そして3つ目は、有識者「HEAT20」が推奨する高断熱の部屋です。

未来型ということで「令和の家」としましょう。

今までの省エネだけではなくだけではなく、住まわれる方の「健康」を第一に考えているのが特徴です。

確かに部屋に入ると、同じエアコンの暖房20℃でここまで設定でここまで違うのかというほど、温かさに驚きました。床面から冷たさを感じないのです。

隣の暖房がついていない温度差も6℃程度で済んでいて、部屋の仕切りがなければ、家のなかの温度差がさらに小さくなるでしょう。

昭和から平成、そして令和の家へ断熱を高めると、家のなかの温度差が小さく、エアコンの設定通りに部屋全体が温まっていきます。

断熱性の低い家では、どれだけ暖房の温度を上げても部屋が暖かくなりません。

温められた空気は部屋の上部に集まりますが、気密性が高くないと隙間から外に漏れ出ています。

そして、漏れた分だけ外から冷気が入ってくるのです。

つまり断熱性の低い家は、熱が逃げやすく、エネルギー(光熱費)がかかります。

これから新築を購入する予定の方は、「令和の家」クラスの高断熱の住宅を考えてほしいものです。

これから、その住まいスタジオのお話をさせていただきます。

このスタシオでは、冬の断熱性能を体感できる3つの部屋があります。

3つの部屋のシチュエーションは次の通りです。

≪1月の朝6時ごろ、その時の東京の外気温は、0℃で、朝起きた居住者がリビングに20℃の設定でエアコンをつけた≫

3つのお部屋

●昭和の家

●平成の家

●令和のの家

●昭和の家

まず1つ目の部屋は、1980年(昭和55年)の断熱基準で(日本で初めて制定された住宅の省エネルギー基準)で作られたものをいいます。

【昭和55年省エネ基準レベル UA値:1.43 C値:11.2】

室内に入った時はそれほど寒さは感じなかったが、スリッパを脱いで靴下で室内を歩くと、ヒンヤリとした感触が床から伝わってきました。

頭上に手をあげ、それからひざ下に下ろすと、明確に足元の空気が冷たいのです。

さらに窓際にあるダイニングテーブルテーブルに座ると、さらに足元が寒く感じます。

立っている分には、エアコンが空気を温めて攪拌しているのでまだいいのですが、テーブルの下の冷たい空気はなかなか温まりません。断熱性の低い家では、窓からの冷たい空気が部屋の内部に流れ込みやすいのです。これをコールドドラフト現象と言います。

実際、赤外線放射温度計で床の温度をはかると16℃で窓際の床は、9℃を示しています。同じ室内の床なのに7℃も温度差がありました。

続く違う部屋のエアコンがついていない部屋は、さらに温度が下がり、その先のトイレに入ると鳥肌が立ちました。

エアコン(暖房)がかかっている隣の部屋と比べると、被暖房室は、12℃も下がっていました。

このように室内の急激な温度低下により血圧の上昇などによりヒートショックなどの体調不良を起こす原因になるのです。

●平成の家

次に2つ目の部屋を体感しました。

ここは昭和の家に比べて断熱性の基準が強化された、2016年(平成28年)改正の住宅省エネルギー基準で作られています。

つまり「平成の家」です。

外気温は同じ0℃の設定ですが、昭和の家に比べて空気がまろやかに感じます。

床面の温度は18℃、窓際の床も13.8℃とお部屋の温度差が少なくなりました。

ただし換気口に手をかざすと冷たさを感じます。

考えてみれば換気のために空気が入ってきているのだから当然ですよね。

2003年(平成15年)住宅の気密性が高まったことによって、24時間換気が義務付けられて設置されたものだが、エネルギーの観点から考えるともったいないと思います。

また、暖房のついていないトイレに入ると、やはり寒く感じ、実際に部屋の温度差は9.4℃もありました。

●令和の家

そして3つ目は、有識者「HEAT20」が推奨する高断熱の部屋です。

未来型ということで「令和の家」としましょう。

今までの省エネだけではなくだけではなく、住まわれる方の「健康」を第一に考えているのが特徴です。

確かに部屋に入ると、同じエアコンの暖房20℃でここまで設定でここまで違うのかというほど、温かさに驚きました。床面から冷たさを感じないのです。

隣の暖房がついていない温度差も6℃程度で済んでいて、部屋の仕切りがなければ、家のなかの温度差がさらに小さくなるでしょう。

昭和から平成、そして令和の家へ断熱を高めると、家のなかの温度差が小さく、エアコンの設定通りに部屋全体が温まっていきます。

断熱性の低い家では、どれだけ暖房の温度を上げても部屋が暖かくなりません。

温められた空気は部屋の上部に集まりますが、気密性が高くないと隙間から外に漏れ出ています。

そして、漏れた分だけ外から冷気が入ってくるのです。

つまり断熱性の低い家は、熱が逃げやすく、エネルギー(光熱費)がかかります。

これから新築を購入する予定の方は、「令和の家」クラスの高断熱の住宅を考えてほしいものです。

2021.10.25

断熱性の違いを体験してみた!

これから、その住まいスタジオのお話をさせていただきます。

このスタシオでは、冬の断熱性能を体感できる3つの部屋があります。

3つの部屋のシチュエーションは次の通りです。

≪1月の朝6時ごろ、その時の東京の外気温は、0℃で、朝起きた居住者がリビングに20℃の設定でエアコンをつけた≫

3つのお部屋

●昭和の家

●平成の家

●令和のの家

●昭和の家

まず1つ目の部屋は、1980年(昭和55年)の断熱基準で(日本で初めて制定された住宅の省エネルギー基準)で作られたものをいいます。

【昭和55年省エネ基準レベル UA値:1.43 C値:11.2】

室内に入った時はそれほど寒さは感じなかったが、スリッパを脱いで靴下で室内を歩くと、ヒンヤリとした感触が床から伝わってきました。

頭上に手をあげ、それからひざ下に下ろすと、明確に足元の空気が冷たいのです。

さらに窓際にあるダイニングテーブルテーブルに座ると、さらに足元が寒く感じます。

立っている分には、エアコンが空気を温めて攪拌しているのでまだいいのですが、テーブルの下の冷たい空気はなかなか温まりません。断熱性の低い家では、窓からの冷たい空気が部屋の内部に流れ込みやすいのです。これをコールドドラフト現象と言います。

実際、赤外線放射温度計で床の温度をはかると16℃で窓際の床は、9℃を示しています。同じ室内の床なのに7℃も温度差がありました。

続く違う部屋のエアコンがついていない部屋は、さらに温度が下がり、その先のトイレに入ると鳥肌が立ちました。

エアコン(暖房)がかかっている隣の部屋と比べると、被暖房室は、12℃も下がっていました。

このように室内の急激な温度低下により血圧の上昇などによりヒートショックなどの体調不良を起こす原因になるのです。

●平成の家

次に2つ目の部屋を体感しました。

ここは昭和の家に比べて断熱性の基準が強化された、2016年(平成28年)改正の住宅省エネルギー基準で作られています。

つまり「平成の家」です。

外気温は同じ0℃の設定ですが、昭和の家に比べて空気がまろやかに感じます。

床面の温度は18℃、窓際の床も13.8℃とお部屋の温度差が少なくなりました。

ただし換気口に手をかざすと冷たさを感じます。

考えてみれば換気のために空気が入ってきているのだから当然ですよね。

2003年(平成15年)住宅の気密性が高まったことによって、24時間換気が義務付けられて設置されたものだが、エネルギーの観点から考えるともったいないと思います。

また、暖房のついていないトイレに入ると、やはり寒く感じ、実際に部屋の温度差は9.4℃もありました。

●令和の家

そして3つ目は、有識者「HEAT20」が推奨する高断熱の部屋です。

未来型ということで「令和の家」としましょう。

今までの省エネだけではなくだけではなく、住まわれる方の「健康」を第一に考えているのが特徴です。

確かに部屋に入ると、同じエアコンの暖房20℃でここまで設定でここまで違うのかというほど、温かさに驚きました。床面から冷たさを感じないのです。

隣の暖房がついていない温度差も6℃程度で済んでいて、部屋の仕切りがなければ、家のなかの温度差がさらに小さくなるでしょう。

昭和から平成、そして令和の家へ断熱を高めると、家のなかの温度差が小さく、エアコンの設定通りに部屋全体が温まっていきます。

断熱性の低い家では、どれだけ暖房の温度を上げても部屋が暖かくなりません。

温められた空気は部屋の上部に集まりますが、気密性が高くないと隙間から外に漏れ出ています。

そして、漏れた分だけ外から冷気が入ってくるのです。

つまり断熱性の低い家は、熱が逃げやすく、エネルギー(光熱費)がかかります。

これから新築を購入する予定の方は、「令和の家」クラスの高断熱の住宅を考えてほしいものです。

これから、その住まいスタジオのお話をさせていただきます。

このスタシオでは、冬の断熱性能を体感できる3つの部屋があります。

3つの部屋のシチュエーションは次の通りです。

≪1月の朝6時ごろ、その時の東京の外気温は、0℃で、朝起きた居住者がリビングに20℃の設定でエアコンをつけた≫

3つのお部屋

●昭和の家

●平成の家

●令和のの家

●昭和の家

まず1つ目の部屋は、1980年(昭和55年)の断熱基準で(日本で初めて制定された住宅の省エネルギー基準)で作られたものをいいます。

【昭和55年省エネ基準レベル UA値:1.43 C値:11.2】

室内に入った時はそれほど寒さは感じなかったが、スリッパを脱いで靴下で室内を歩くと、ヒンヤリとした感触が床から伝わってきました。

頭上に手をあげ、それからひざ下に下ろすと、明確に足元の空気が冷たいのです。

さらに窓際にあるダイニングテーブルテーブルに座ると、さらに足元が寒く感じます。

立っている分には、エアコンが空気を温めて攪拌しているのでまだいいのですが、テーブルの下の冷たい空気はなかなか温まりません。断熱性の低い家では、窓からの冷たい空気が部屋の内部に流れ込みやすいのです。これをコールドドラフト現象と言います。

実際、赤外線放射温度計で床の温度をはかると16℃で窓際の床は、9℃を示しています。同じ室内の床なのに7℃も温度差がありました。

続く違う部屋のエアコンがついていない部屋は、さらに温度が下がり、その先のトイレに入ると鳥肌が立ちました。

エアコン(暖房)がかかっている隣の部屋と比べると、被暖房室は、12℃も下がっていました。

このように室内の急激な温度低下により血圧の上昇などによりヒートショックなどの体調不良を起こす原因になるのです。

●平成の家

次に2つ目の部屋を体感しました。

ここは昭和の家に比べて断熱性の基準が強化された、2016年(平成28年)改正の住宅省エネルギー基準で作られています。

つまり「平成の家」です。

外気温は同じ0℃の設定ですが、昭和の家に比べて空気がまろやかに感じます。

床面の温度は18℃、窓際の床も13.8℃とお部屋の温度差が少なくなりました。

ただし換気口に手をかざすと冷たさを感じます。

考えてみれば換気のために空気が入ってきているのだから当然ですよね。

2003年(平成15年)住宅の気密性が高まったことによって、24時間換気が義務付けられて設置されたものだが、エネルギーの観点から考えるともったいないと思います。

また、暖房のついていないトイレに入ると、やはり寒く感じ、実際に部屋の温度差は9.4℃もありました。

●令和の家

そして3つ目は、有識者「HEAT20」が推奨する高断熱の部屋です。

未来型ということで「令和の家」としましょう。

今までの省エネだけではなくだけではなく、住まわれる方の「健康」を第一に考えているのが特徴です。

確かに部屋に入ると、同じエアコンの暖房20℃でここまで設定でここまで違うのかというほど、温かさに驚きました。床面から冷たさを感じないのです。

隣の暖房がついていない温度差も6℃程度で済んでいて、部屋の仕切りがなければ、家のなかの温度差がさらに小さくなるでしょう。

昭和から平成、そして令和の家へ断熱を高めると、家のなかの温度差が小さく、エアコンの設定通りに部屋全体が温まっていきます。

断熱性の低い家では、どれだけ暖房の温度を上げても部屋が暖かくなりません。

温められた空気は部屋の上部に集まりますが、気密性が高くないと隙間から外に漏れ出ています。

そして、漏れた分だけ外から冷気が入ってくるのです。

つまり断熱性の低い家は、熱が逃げやすく、エネルギー(光熱費)がかかります。

これから新築を購入する予定の方は、「令和の家」クラスの高断熱の住宅を考えてほしいものです。