皆様、こんにちわ。

弊社は石川県小松市を拠点に小松市,能美市,加賀市を中心に

「全棟気密検査実施 、 断熱性能UA値=0.34W/(㎡・K)以下 、気密性 C値=0.1c㎡/㎡、耐震等級3の住宅」を設計・施工させて頂いている工務店です。

ですので,このコラムでも高気密・高断熱についての考え方や大切さをたくさん書かせて頂いています。そして,最近ご来店くださるお客様の多くは「UA値やC値」についての概要を事前に勉強されています。やはり,車と同様に住宅も省エネの時代になっていることを実感しています。

と同時にお客様とお話していて,あることに気づかされます。

「高気密・高断熱」については興味深いですが,「換気」についての重要性にはあまり知らなかったり,興味がないお客様が多いということに。

今回は高性能住宅に必要な換気について書かせて頂きたいと思います。

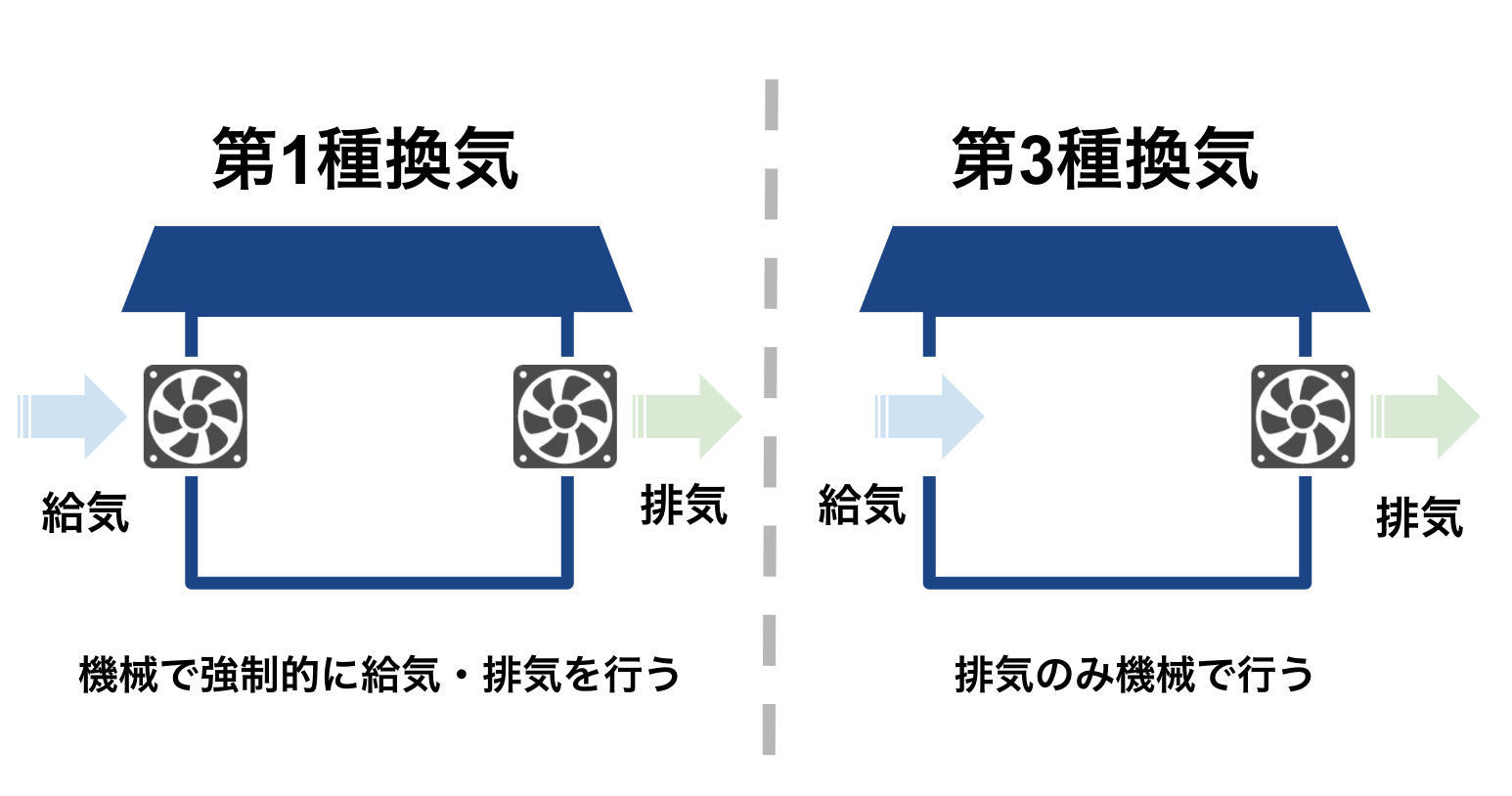

住宅の換気装置の種類

現在の住宅は24時間換気システムの義務化が行われており,主に2種類の換気装置の種類が多く採用されています。

1つは排気と給気どちらも機械で行う「第1種換気」。もう1つは排気を機械,給気を自然に行う「第3種換気」。

第1種換気は第3種換気に比べコスト高

排気も給気も機械で行う第1種換気は排気のみ機械で行う第3種換気に比べてコストが高くなることは容易に想像がつきます。ですので,提案するハウスメーカーや工務店は安易にコストを下げるために「第3種換気」をお客様に提案してしまいがちです。そうではなく,選ぶ基準を機能とコストを理解して選んでいくことが非常に重要になってきます。

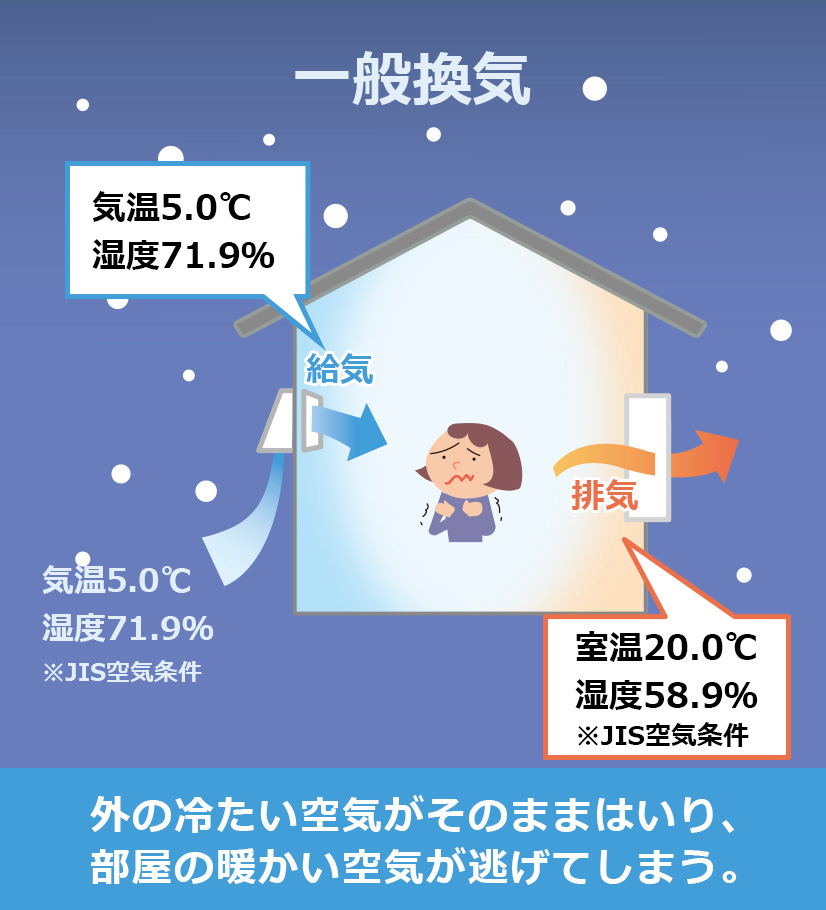

高気密高断熱住宅で第3種換気にした場合

冬で考えた場合,高気密高断熱住宅ですと暖房はエアコンを使うことが多いと思われます。エアコンでお部屋を暖かくして,高気密高断熱で熱を逃がさない省エネ快適空間をつくることができます。

しかし,第3種換気の場合は以下のような現象が起こることになります。

第3種換気の場合,各所に自然吸気があるため,外の冷気が直接部屋に入ってくることになります。せっかく,省エネ快適空間が損なわれることになってしなう可能性があります。これは夏場も同様のことです。

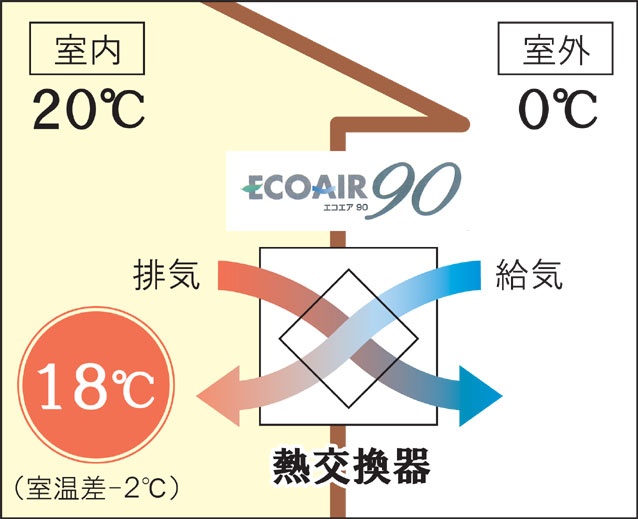

第1種全熱交換型換気システム

弊社はこの住宅の熱損失を防ぐためにお客様には「第1種全熱交換型換気システム(エコエア90)」をご提案しています。これの換気システムは熱回収率は90%で快適性をコントロールしてくれます。

例えば0℃の外気が給気から屋内に入ってきたとしても,20℃の室温の場合,その90%の18℃に熱交換して部屋に空気を入れる仕組みです。

気密と換気の関係性

新築の場合には設計段階で換気計算を行いますが,実際住宅の気密性が高くなければ,計画通りに換気が行われません。

以下がその相対を表した図になります。

気密性能C値=5(c㎡/㎡)ですと給気口からの給気量は20%を下回ることになります。弊社の最低基準C値=0.3(c㎡/㎡)ですと,給気口からの給気量は80%を超えることになります。

気密性能が低い住宅では給気口以外のすき間風が多いため,本来の給気口から給気できないことになります。計画換気ができないとホコリなどのハウスダストや湿気などのカビなどで起こる健康被害リスクも高まることになります。

弊社の換気施工

以下の写真は弊社の換気施工写真になります。

第1種全熱交換型換気システムはダクト式を採用しています。湿気の多い浴室の排気と油汚れの多いキッチンの給気排気はこれとは別の回路にしています。

写真からもわかる通り,外とつながるダクトはアルミダクトではなく,すべて断熱ダクトを採用しております。この理由としては2つあります。

1つは冬場では外気からの冷気と屋内の暖気のが触れ合うことで起こるダクトの結露を防ぐことです。

もう1つは同じく冬場でアルミダクト施工の場合,天井に冷房1台稼働させてるほどの冷気が伝わってしまうことが理由にあります。

断熱と換気にも大きな関係性があることがわかります。

高性能住宅に必要な要素

高性能住宅に必要な要素は断熱性能や気密性能はもちろんのこと,これらと同じくらい大切なのは換気性能だということがご理解頂けたと思います。

分かりやすく表したイメージ図が以下になります。

この3要素はどれも外すことはできません。1つでも欠ければ,高性能住宅にはならないのです。

まとめ

住宅は機能とコストを十分に見極める必要があります。断熱・気密は昨今注目されている機能です。しかし,換気の重要性はまだ万人には理解されていないように感じます。ですので,「予算下げたいから第3種換気を採用しよう」となりがちです。そうではなく,しっかり機能を理解したうえで,換気装置を決めることが後で後悔しない家づくりになると考えます。

私たちはアイラシックホームは石川県小松市に拠点を構える「本物で快適な高気密高断熱住宅を創る小さな工務店」です。住宅を建てるにあたって疑問なことがあればなんなりとお気軽に「お問合せフォーム」からご質問ください。

それでは本日もありがとうございました。